中国记录通讯社(记者: 王玉伦 通讯员:黄庆松 )贵州消息:在烟波浩渺的苗家风情中,芦笙声响彻四方,这不仅仅是一种声音的回荡,更是苗族人心中那对音乐的深爱与传承。芦笙,这一无人不习、无处不备的乐器,承载着匠人的巧思与技艺,在指尖跳跃间,演绎着一段段动人的非遗传承故事。

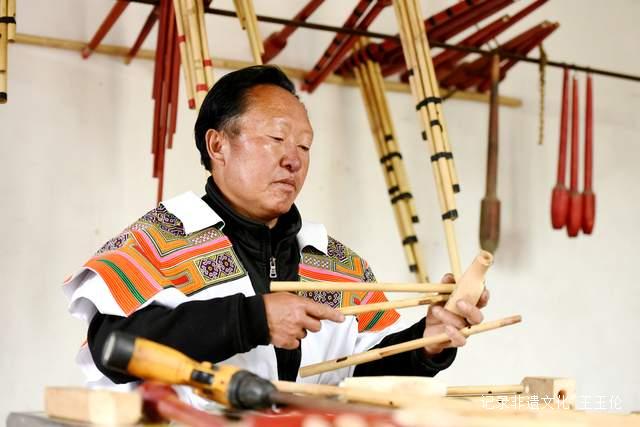

近日,记者一行来到位于六盘水钟山区青林乡海发村芦笙省级非遗传承人王海生家中了解芦笙制作工艺和传承。

踏入王海生的家门,目光所及之处,皆是大小不形态各异的成品芦笙。房间的一隅,还整齐地堆放着制作芦笙所需的木头、竹子等原材料。

“我对芦笙有着深厚的感情,不仅因为其是苗族文化的象征,更因为它承载了儿时的记忆。16岁时,因担忧这门技艺可能失传,便开始跟随父辈学习制作芦笙与演奏,至今已有30多年的经验。当时,制作一把芦笙只能卖到15元或28元。自此,便与这门古老的艺术紧密相连,走遍周边村寨,虚心向其他芦笙制作师傅请教,综合各家所长,终于在20岁时独立且熟练地掌握了制作芦笙的工艺技能,成为当地最年轻的芦笙制作与演奏师傅。”王海生介绍说。

传统的苗族芦笙通常为六管芦笙,由笙斗、笙管、簧片和共鸣管共同构成,其制作工艺极为复杂,涉及刮、削、通、打、锤、夹、钻等多项工序。从选料到烤料,再到打制簧片、制作竹木部件、装簧片和定音等,整个制作流程通常需要四到五天的时间才能完成。

“每一把芦笙都是一件艺术品,别看芦笙是简简单单的竹子、木头组成,想要制成一把好芦笙,必须精选优质的竹子,经过一系列繁琐而精细的工序,精心打磨、雕刻、调音,就单调响篾的音量都相当费力,还要耳朵好,眼力好,最终才能呈现出一把完美无瑕的芦笙。”王海生一边制作一边说。

多年的经验积累,使得王海生在芦笙制作上拥有敏锐的洞察力和卓越的听觉。他能够凭借一吹一弹之间的细微差别,精准地判断出簧片的品质、音准以及音质的纯正与否。在王海生看来,制作一把优质的芦笙需要经过二三十道繁琐的手续,其中单是调试响篾的音量就颇费周折,这无疑对耳朵和眼睛的敏锐度提出了极高的要求。

30余年来,王海生对芦笙制作的钻研可谓孜孜不倦,追求极致。他所制作的芦笙,吹奏出的乐曲宛如天籁,曲调跌宕起伏,不仅深受本地民众的喜爱,更远销至云南及周边地区。每年,他能售出60至80把芦笙,大者售价高达几千元以上,小者亦能卖到几百元。

看到自己亲手制作的芦笙受到大家如此喜爱,为了确保这一珍贵的民族艺术能够传承下去,王海生在努力维持生计的同时,从未间断过对芦笙制作技艺的传授,并积极参与各类演出活动。面对无人愿学的困境,他亲自上门动员,甚至说服了家人放弃外出打工的机会,共同投身于芦笙制作的学习与实践。历经30余载的坚持与付出,他为苗族芦笙的传承与发展倾注了全部心血,至今仍在家乡坚守着芦笙制作的传习之路。

芦笙并非仅是一种乐器,它所发出的音调蕴含着深层的语义,仿佛能“言说”故事。多年来,他先后带出10多位徒弟,始终坚守并传承着这份芦笙制作技艺,确保其生生不息,代代相传。

“芦笙不仅是一件乐器,它奏出的音调是语义性的,是会“说话”的。今后只要年轻人愿意学习制作芦笙工艺,我一定持续将芦笙制作技艺传承下去,让更多人了解芦笙制作工艺和演奏文化,把芦笙做强做大,让芦笙走向世界各地苗族同胞身边,让西部苗族芦笙吹奏出更加响亮悦耳的声音。”王海生说。

中国记录新闻网所发布资讯欢迎转载、引用,务请注明来源。

评论